Home

Glossar

Fotos © Copyright:

O. Rapp

|

|

Glossar

Glas und Glasperlen

- deutsche Termini - |

|

|

|

|

|||

| Achatglas:

farbig gebändertes Glas, das den Halbedelstein Achat imitieren soll. |

|||

| Annagelb: Farbe des gelblich getönten Uranglases, von Josef Riedel nach seiner Frau benannt. | Annagrün:

Farbe des grünlich getönten Uranglases, von Josef

Riedel nach seiner

Frau benannt. |

||

| Antimon: ergibt als

Beimischung zum

Gemenge gelbgetöntes Glas.

|

Aventuringlas: Glas mit eingeschlossenen Kupferflittern. | ||

| Beinglas: durch Zusatz von Knochenasche erzeugtes opakweißes Glas. | Bissel: Halbfertigprodukt für die Herstellung von Coupé-, Schmelz- und Rocaillesperlen, das gewonnen wird in dem hohle Stengel in kleine Teilchen (Hackebissel), geschnitten oder gesprengt (Sprengperle) werden. | ||

| Bleikristallglas:

Bei der B. genannten Sorte Glas ersetzt man die lange

üblichen Erdalkalien wie Calciumoxid durch Bleioxid. Der Anteil für

echtes Bleikristallglas muss dabei mindestens 24 % betragen.

Geschliffenes Bleiglas wird oft auch als Bleikristall bezeichnet.

Bleikristallglas ist auch in dickwandigen Gefäßen klar und lässt sich

gut schleifen.

|

Bornl: tropfenförmige Perle mit wabenförmigen Facetten und runder Grundform. | ||

| Braunstein, eisenhaltiger: ergibt als Beimischung zum Gemenge violettgetöntes bis schwarzgetöntes Glas. | |||

| Chamäleonglas: siehe Lithyalinglas. | Charlotte: sehr kleine

Rocailleperle. |

||

| Coupéperle: ein hohles Glasstengelchen wird zuerst mit der Maschine - früher mit der Handrade - in kleine Teilchen (Bissel) zerschnitten, worauf dann die Rondierung und Abschmelzung dieser Teilchen erfolgt. Die Dekorierung der Schmelzperle geschieht dadurch, dass sie mit einem Luster oder mit dem sogenannten "Iris" in Zinnsalzdämpfen überzogen wird. | |||

| Dekorierung des

fertigen Glases: kann in heißem und kaltem Zustand

erfolgen. Ist

die Glasmasse noch warm, kann sie mit Holzstäben, Streich- und

Zwackeisen gedellt, gekniffen, gewellt werden; mit Wasser kann sie

abgeschreckt werden (Eisglas), so dass sie an der Oberfläche wie

gebrochenes Eis aussieht; farblose oder farbige Glasfäden können

aufgeschmolzen werden. Durch Dämpfe kann die Oberfläche chemisch

verändert werden. In kaltem Zustand kann Glas mit farbiger Email-,

Lack-, Schwarzlot-, Gold und Silbermalerei verziert werden. Außerdem

kann es geschliffen, geschnitten, punktiert, gerissen und geätzt werden. |

Diamantine: Glasdiamantine. | ||

| Diamantriss: Mit einem

Diamanten,

der einem griffelähnlichem Werkzeug vorn eingesetzt ist, werden dem

Glas Muster eingeritzt. |

Doppelschmelz: zweimal

polierte

Perle. |

||

| drücken: herstellen von

zumeist

kleineren Glasobjekten, indem halbflüssige Glasmasse in eine Stahl-

oder Nickelform gepresst wird. |

Drücker (Dialektbez. Dröker):

Sammelbezeichnung für Arbeiter, die die verschiedenen Formen des

Glasdrückens (Lampendruck bzw. Ofendruck) ausüben. |

||

| Druckhütte: Werkstatt,

in der

mindestens ein Arbeitsplatz an einem Druckofen vorhanden ist. Die

Bezeichnung wird in Abgrenzung zur (Glas-) Hütte verwendet. Dort, wo

keine Glashütte am Ort ist, auch einfach als "Hütte" bezeichnet. |

Druckperle: wird in

ähnlicher Weise

wie die Knöpfe aus dem massiven Glasstengel gedrückt, wobei zugleich

ein Fädelloch gestochen wird. |

||

| Druckstange: Stangenglas,

von dem

mittels Druckzange Perlen, Knöpfe etc. abgedrückt werden. |

|||

| Echtgoldperle:

Hohlperle aus Kristallglas geblasen und dann an der Innenseite

mit

einem Überzug (Spiegel) aus echtem Gold versehen. |

Einmalen: Technik des

Farbauftrags

auf der Innenwand von Hohlperlen bzw. Bisserl. |

||

| Einmalperle: Hohlperlen bzw.

Bisserl, die von innen mit Farbe eingemalt sind. |

Einzieher: färbt Glasröhren

durch

Einziehen von Farbe oder metallischen Lösungen (meist Silber). |

||

| Eisenoxid: ergibt als

Beimischung

zum Gemenge Glas in hellem Gelb, Grün oder Braunrot. |

Eisglas: unmittelbar nach

der

Formgebung abgeschrecktes oder in feinen Glassplittern gewälztes Glas,

das vielfach geborstenem Eis ähnelt. |

||

| Emailbemaltes Glas: Emailfarben

bestehen aus Farbkörpern (Metallen oder Metalloxyden) und einem

Flussmittel (Quarz oder Pottasche). Diese werden zerrieben und mit

einem Bindemittel angedickt. |

|||

| Facettieren: dekorativer,

meist geometrischer Oberflächenschliff. |

Fadendekor: vorwiegend zwei

Ausführungen: 1. fein "wie ein Faden" ausgezogenes Glas wird um die Glaswandung (Bauch, Hals oder Öffnungsrand) als Dekor oder zur Verstärkung gelegt. 2. weiße oder farbige Glasfäden werden ggf. netzartig in eine durchsichtige Glasmasse eingebettet. "Filigrangläser" sind seit dem 16. Jahrhundert bekannt. |

||

| Feather Bead: spitzig

auslaufende

olivenförmige Lampenperle. Auf den monochromen Korpus wird ein dünner

Glasfaden aufgelegt und mit einem kammähnlichen Werkzeug verzogen, so

dass mehrere parallele, leicht geschwungene Linien entstehen, die wie

Blattrispen oder Federäste aussehen. |

Feuerpolieren: Polieren

durch

Erhitzen im Feuer (Schmelz). |

||

| Filigranglas: Entseht durch

Einbetten von Glasfäden in die Glasmasse (bekannt seit dem 16.

Jahrhundert). |

Flissl: (mundartl. Gablonz)

facettierte, im Seitenstich längs gestochene Schmucksteine. |

||

| Gebindl: (mundartl.

Ganblonz) Lieferform für Stangenglas, ca

20 kg, Stengl mit

gedrehtem Strohseil zusammengebunden. |

Gemenge: Gemisch zum

Glasschmelzen,

bzw. die Rezeptur des Gemisches. |

||

| Gelbbeize: Massives

transparentes Gelb ist eine Problemfarbe beim Glas und gelang nur

selten. Seit etwa 1810 nutzte man ein Verfahren in der

Hohlglasveredelung, bei dem der Maler Silberoxyd oder -chlorid mit

einer neutralen Trägersubstanz (z.B. rotem Ocker) zu feinem Pulver

zerreibt. Den mit Wasser angerührten Brei streicht man mit dem Pinsel

gleichmäßig (damit keine Flecken entstehen) auf das Hohlglas oder Teile

davon. Nach dem Trocknen "brennt" er das Glas im Muffelofen,

lässt es abkühlen und bürstet die trockene Breischicht ab. Darunter

kommt gelbes Glas zum Vorschein. Siehe auch "Rubin- oder Rotätze". |

|||

| Geschmirgelte Perle: gedrückte Perle aus einer fein geschmirgelten Druckform, so dass eine glänzende Oberfläche entsteht. | Glasdiamantine: Glasflitter, Glasstaub. | ||

| Glasdrücker: siehe "Drücker". |

Glasfluß oder Glaspaste: Leicht flüssiges bleireiches Kaliglas, das mit Metalloxyden gefärbt ist. | ||

| Glasformung: Für "in Form"

geblasenes oder gepresstes Glas benutzt man zwei- oder mehrteilige

Negativformen, die aus gebranntem Ton, Holz oder Metall bestehen

können. Nach Erkalten und Entformen des Glases setzt man dem Gefäß

Henkel, Füße und evtl. Dekorierungen an (vgl. auch "Dekorierung"). |

Glasposten: Glasmenge, die

zur

Formgebung aus dem "Hafen" entnommen wird. |

||

| Glassatz: vgl. "Gemenge". |

Glasstengel:

Halbfertigprodukt für

die Herstellung von "Bissel". |

||

| Goldlösung: ergibt als

Beimischung

zum "Gemenge" rubinrotes Glas. |

Goldmalerei: Der Glaswandung

kann

Gold aufgetragen werden. 1. auf "kaltem" Wege (d.h. ohne Erhitzung) in Form von Blattgold auf Bindemitteln /Firnis, Leim) oder vergoldeten Emailfarben, die als Relief aufliegen. Nach Auftrag wird der Golddekor mit einem Achat poliert. 2. durch sog. "Feuervergoldung", bei der mit Terpentin oder Öl angeriebenes Goldpulver oder eine Lösung von Schwefelgold und -balsam eingebrannt werden. Letztere ergibt bereits nach dem Brand ohne Polierung einen Hochglanz. Um die Haltbarkeit der Goldmalerei zu erhöhen, kann sie mit einer Lack- oder Glasschicht überzogen werden.  Parfümflasche handgeschliffen mit Gelbbeize und Goldbemalung Design: Franz Burkert, Kristallglas GmbH (Rohglas: Hessenglas) |

||

| Gravur: siehe Schnitt. |

Gürtlerei: Im Kontext der Gablonzer Industrie die Erzeugung von Bijouteriewaren. Allgemein bezeichnet G. die Verarbeitung von Werkstoffen wie Messing, Kupfer oder Aluminium zu Schmuck, Kleidungsacessoires (Gürtelschnallen), Lampen, Möbel und Industrieteilen. 1998 zählt die G. zum Berufsbild des Metallbildners. | ||

| Hackebissel: kleine Stifte bzw. Perlen, die durch Hacken von dünnen Glasröhren gefertigt werden (vgl. auch "Bissel"). | Hafen: Ton- oder

Schamottgefäß im

Glasofen, in dem die flüssige Glasmasse gewonnen wird bzw. zur

Bearbeitung flüssig gehalten wird. |

||

| Handrade: dient dem

manuellen

Schneiden der "Bissel" aus den Glasstängelchen. |

Heliolit-Glas: Glasfarbe aus seltenen Erden

geschmolzen. Farbgebend ist das Praseodymoxid; Helilolit hat die

Eigenschaft, je nach Lichttemperatur die Farbe von "feurig leuchtend

apricot" (Hessenglas) bzw. "sandfarben" (Moser) zu grün zu wechseln. Brüder im Geiste sind die seltenen Alexandrit- und Royalit-Gläser, die ebenfalls von den Hessenglaswerken hergestellt wurden. |

||

| Hohlglas: Mit dem Mund geblasenes oder maschinell hergestelltes Glas, das Hohlformen bildet. | Hohlschnürltechnik: Hergestellt

wird eine zylindrische Form, welche vom Boden her mit freistehenden

Stahlstiften versehen ist. Die Stifte müssen gerade soweit voneinander

entfernt liegen, dass sich beim Einblasen des Innenglases dieses gerade

noch an den äusseren Glaszylinder anblasen kann. Ein vorgefertigter

Glaszylinder wird in Kühltemperatur zwischen die Außenwandung der

Stahlform und den freistehenden Stiften eingelegt. Anschließend

wird das (Hohl)Glas in den ganzen Holhlraum so fest eingeblasen, dass

dieses, die stehenden Stifte umschließend, sich gerade noch an

den vorgefertigten Glaszylinder anbläst. Sodann wird entweder das ganze

Glasstück, jetzt doppelwandig mit hohlen Zwischenräumen, aus der Form

gezogen und im Ofen oder einer Trommel gewärmt. Der Glaszylinder und

die innere Form werden zusammen verschlossen. Von diesem Zeitpunkt an

sind die Hohlräume verschlossen und es kann weiteres Glas zur weiteren

Formgebung aufgenommen oder eingeblasen werden. Vase

mit Hohlschnürltechnik

Design: Prof. Aloys F. Gangkofner Hessen-Glaswerke, Oberursel |

||

| Hüttentechniken: Alle Verfahren der Formgebung am heißen Glas, also vor dem Ofen. | Hyalithglas: (griechisch: hyalos = Glas) Fast schwarz wirkendes, tief dunkelfarbiges sog. Steinglas, mit dem Halbedelsteine nachgeahmt werden sollten. Es enthält Zusätze von Lava, Basalt, Hochofenschlacke und Metalloxyden, | ||

| Irisierung: metallische

Beschichtung der Glasoberfäche durch Aufdampfen von Metallsalzen oder

-oxyden. |

Jadeglas:

siehe Opalglas |

||

| Kalknatronglas:

älteste Glasart (Kieselsäure, Kalk und als

Flussmittel Natron oder

Soda). |

Kaltbemaltes Glas: mit Lack-

und

Ölfarben bemaltes Glas, wenig haltbar, selten verwendet. |

||

| Kappl: zweiteilige

Metallform (obere

und niedere K.) im Glasdruck. |

Kelchglas: Weinglas ähnlich einem Pokal, nur mit meist spitz heruntergezogener "Kuppa" und ohne Deckel. | ||

| Kernl: eine von oben

gestochene

runde Perle. |

Kletzl: walzenförmige, im

Seitenstich längs gestochene Perle. |

||

| Knochenasche: ergibt als

Beimischung

zum Gemenge bzw. Glasschmelz eine weiße Trübung des Glases. |

Kobalt: ergibt Beimischung

zum

Gemenge blaugetöntes Glas. |

||

| Komposit oder Kompositglas: Spezialgläser,

die sich durch besondere Farben oder andere Materialeigenschaften

auszeichnen. Sie werden in speziellen kleinen Glashafen erschmolzen,

die nach oben geschlossen sind, um Verunreinigungen zu vermeiden. |

Kristallglas: gewinnt man

durch

Zusatz von Bleioxyd (Mennige) zur Glasmasse. Eignet sich gut für

Schliff, Schnitt und Diamantriss. Seit dem 17. Jahrhundert besonders in

Böhmen produziert. |

||

| Kugler: Hohlglasveredler /

Hohlglasfeinschleifer. |

Kupfer: ergibt als Beimischung zum Gemenge Glas in einem opaken Blutrot. | ||

| Kupferoxyd: ergibt als Beimischung zum Gemenge blaugetöntes Glas. | Kuppa: (lat. cuppa = Kopf) Oberer Teil eines Trinkglases, der von Stiel und Fuß getragen wird. | ||

| Lampe: Bis

Ende des 19. Jh. ein mit Talg, Brennöl oder Petroleum gefeuerter

kleiner Tischbrenner. Seit Ende des 19. Jh. hat sich die Gasbefeuerung

durchgesetzt. |

Lampendruck: Technik, bei der

über

der Lampe dünne Glasstengel erhitzt und in Metallformen gepresset

werden. |

||

| Lampendrücker: Arbeiter, der

(meist

in Heimarbeit) über der Lampe dünne Glasstengel erhitzt und in

Metallformen presst. |

Laufgang: meist hölzerner

Anbau an

eine Glashütte, in dem Stangenglas freihändig ausgezogen wird. |

||

| Lithyalinglas: ein in der

Masse

marmoriertes Glas, das halbedelsteine imitieren soll. 1828 von Fridrich

Egermann (1777-1864) erfunden, der es auch Chamäleonglas nannte, wegen

vielfältiger Möglichkeit der Variierung von Farben und Tönen, besonders

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gebrauch. |

|||

| Metallisierte

Hohlperle: eine frei oder in Form geblasene, innen mit

einem

Überzug von salpetersaurem Silber versehene Perle. Die metallisierte

Hohlperle wird aus farbigen, seltener aus weißen Glasstengelchen

hergestellt und mit einem Silbereinzug versehen. Nur auf diese

Perlensorte bezieht sich die Produktivgenossenschaft der

Hohlperlenerzeuger in Gablonz. |

Milchglas: opak weißes Glas,

das

durch Zusatz von Zinnoxyd erzeugt wird. Als Porzellanersatz vor allem

im 18. Jh. beliebt. |

||

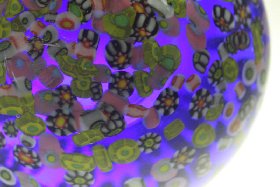

| Millefiori: (ital. = Tausend

Blumen)

Glasdekorationstechnik, bei der Glasstangel in Bündel zu einem Stab

zusammengeschmolzen und nach Erkalten in Scheiben geschnitten und in

einer (meist farbigen) Glasmasse eingeschmolzen werden. |

Muffelofen: Als Muffelofen

oder Muffel wird seit dem 18. Jahrhundert auch ein speziell für

den Farbbrand von Aufglasurfarben konstruierter Ofen bezeichnet, bei

dem die Brandgase („der Rauch“) und die aufgewirbelte Asche aus der

Brennkammer nicht in Berührung mit dem Glas kommen

können, sondern außen, entlang der abgedichteten Wände einer getrennten

Brandgutkammer und schließlich durch einen Abzug abziehen. Diese Kammer

wird durch die Wände hindurch auf bis zu 800 °C erhitzt, so dass

die Aufglasurfarben – auch Muffelfarben genannt – in das Glas

einsinken. Ein gesonderter Abzug auf der Oberseite lässt die Dämpfe der

Farb- und Lösungsstoffe aus dieser Kammer entweichen.

|

||

| Nodus:

(lat. =

Knoten). Verdickung des Pokal- oder Kelchglasstiels, die dazu dient,

das Gefäß besser halten zu können. |

|||

| Oertel:

siehe

Radstuhl. |

Oertelpacht: in der Regel

verpachtete der Schleifmühlenbesitzer die einzelnen Arbeitsplätze mit

Schleifsteinen (Oertel) an die Schleifer. |

||

| Ofendrücker: Arbeiter, der

zur

Erhitzung der Druckstange einen Druckofen verwendet. |

opak: undurchsichtig |

||

| Opalglas: opakes durch Zusatz

von

Fluorverbindungen erzeugtes Glas. Sie können bei unterschiedlichen

Temperaturen oder Temperaturbehandlungen ihre Opazität bis zur

partiellen oder kompletten Transparenz verlieren, behalten aber ihren

Farbton. Typisches Beispiel dieser Eigenschaften sind die Jade- und

Lapisjugendstilgläser der Firmen Josef Riedel in Unterpolaun, Carl

Riedel in Josefsthal sowie die Hyalith- und Lithyalingläser von

Friedrich Egermann in Bottendorf bei Haida. |

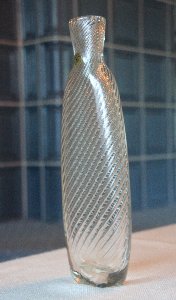

»Optisch« geblasenes Glas: Das

Glas

wird in einer gerillten oder gewellten Form vorgeblasen und dann "frei"

fertig geblasen. Dabei passen sich die Oberflächenstrukturen der Form

an. |

||

| Paterlein: etymologisch von

Rosenkranzperle (pater noster) abgeleitet, bezeichnet Perlen allgemein. |

|

||

| Pressglas: industriell

hergestelltes Glas. Die Glasmasse wird in Metallformen eingepresst,

wobei sich das Negativrelief der Pressform als Positiv auf der

Glasoberfläche eindrückt. In Deutschland seit 1850 weit verbreitet. |

Punktieren: Mit einer

Radiernadel

werden kleine, zu Mustern oder Bildern geordnete Punkte auf die

Glaswandung eingehämmert oder gestippt. |

||

| Quetscher: Arbeiter, der das Schließen und Öffnen der Formzange besorgt; vgl. auch "Ofendrücker". | |||

| Radstuhl: (=

Oertel) Arbeitsplatz mit wasserbetriebenem Schleifstein. |

Redlhammerperle: in einem

maschinellen Pressverfahren aus einer porzellanartigen opaken Masse

gefertigte Perlen. |

||

| retikuliertes Glas: Glas mit

einem

netzartigen Muster. |

Rocaillesperle: maschinell

erzeugte

Sprengperle, meist sind nur die Schmelzperlen kleinerer Größe gemeint. |

||

| Römer: Bezeichnung, die

vermutlich

zuerst in Köln geprägt wurde. Sie bezog sich zunächst auf die

nachgeahmten römischen Gefäße, die man von 15./16. Jh. an in diesem

Gebiet reichlich fand. Man versteht darunter ein Trinkglas mit sich

verjüngendem Hohlfuß, der in einem Hohlschaft übergeht, auf dem eine

kleine kugelige Kuppe sitzt, deren Rand eingezogen ist. Je nach Gegend

ändern sich die Proportionen von Fuß, Schaft und Kelch. Aus diesen kann

man Rückschlüsse auf zeitliche und örtliche Entstehung ableiten. |

Rondieren: alte

venezianische

Technik, bei der in einer Pfanne oder Trommel unter Hitze

(Feuerpolieren) eine glänzende Oberfäche erzeugt wird. |

||

| Royalit-Glas: Glasfarbe

aus seltenen Erden

geschmolzen. Farbgebend ist das Neodymoxid in Verbindung mit

Selen. Royalit hat die

Eigenschaft, je nach Lichttemperatur die Farbe von "rot-violett" zu

grau zu wechseln. Die Farbveränderung ist dabei weniger stark

ausgeprägt als bei den Alexandrit- und Heliolit-Gläsern. |

|||

| Rubin- oder Rotätze: neben der Gelbbeize gibt es die R., ein Verfahren in der Hohlglasveredelung, bei dem der Maler Kupfer mit einer neutralen Trägersubstanz (z.B. rotem Ocker) zu feinem Pulver zerreibt. Den mit Wasser angerührten Brei streicht man mit dem Pinsel gleichmäßig (damit keine Flecken entstehen) auf das Hohlglas oder Teile davon. Nach dem Trocknen "brennt" er das Glas im Muffelofen. Beim ersten Brand färbt sich das Glas grün. Beim zweiten (diesmal reduzierten) Brand verwandelt sich das Oxyd in Metall und erzeugt auf dem Glas die rubinrote Farbe als hauchdünne Schicht. Erfinder des Verfahrens war Friedrich Egermann im nordböhmischen Haida. | Rubinglas: durch Gold- oder

Kupferzusatz gefärbtes Glas. |

||

| Säurepolitur: Poliertechnik

im Säurebad, die bei Glasoberflächen

mit Musterschliff

bzw. -schnitt angewandt wird. Die verwendeten Säuren variieren je nach

Härtegrad des Glases (bspw. Kristallglas oder Bleikristall, etc.). |

Schinden: Arbeit der Hüttenarbeiter in den Pausen auf eigene Rechnung. Typische Objekte sind figürliche Glasarbeiten. | ||

| Schliff: Dekorierungstechnik, durch die größere Glasstücke aus dem fertigen Glasgefäß geschliffen werden. Dabei wird das Glas mit der Hand frei gegen die rotierende größere Eisenscheibe (sog. Zeug) gehalten. | Schleifen: Glätten der unebenen Stellen der Glasoberfläche. Als Schleifpulver dient Schmirgel. | ||

| Schmalte: Kobaltschmelze zum Blaufärben von Gläsern. | Schmelz: 1. bei der Glasformung das erweichte formbare Glas. 2. die Produktgruppe der Schmelzperlen. | ||

| Schmelzperle: vgl.

Coupéperle. |

Schnitt: (= Gravur) Ähnlicher Vorgang wie beim Schliff. Das Glasobjekt wird aber gegen eine kleinere rotierende Kupferscheibe gehalten. Es entstehen feinere Dekorierungen als bei dem Schliff. | ||

| Schürer: Arbeiter, der für

das

Schüren - die Unterhaltung des Feuers - der Schmelzöfen zuständig ist. |

Schwarzlot, Schwarzlotmalerei: Mit

gebranntem Kupfer versetztes leichtflüssiges Bleiglas. Seine Farbe

variiert zwischen dunklem und hellem Braunschwarz. Mit dieser Masse

wird das Glas bemalt, dunklere und hellere Partien werden durch

Radieren herausgearbeitet und dann dem Glas im Brennofen aufgeschmolzen. |

||

| Silberglas (Bauernsilber): Hohlgefäße, die auf der Innenseite versilbert werden. Ab etwa 1880/90 verstärkt hergestellt, vorallem in Böhmen. | Sprengperle: wird gewonnen, indem Glasröhren am Sprengzeug in kleine Bissel (Stücke) gesprengt werden. Dazu wird die Glasröhre mit einer Stahlscheibe, Feile oder Diamant angeritzt und anschließend mit einem kalten Gegenstand berührt, so dass sie dort, wo sie geritzt ist, bricht. | ||

| Stangenglas: Sammelbegriff

für

Rohglas in Stangenform. |

Stengl: Einz einzelnes Stangenglas als Rohmaterial zur Arbeit am Drückofen. | ||

| Technisches Glas:

Für Lampen, Kfz- und Flugzeugindustrie, Kolben,

Röhren und anderes

Laborgerät. |

Temperofen: Ofen in dem die

Werkstücke nach der Formgebung langsam abkühlen können. Bei einfachen

Öfen des 19. Jh. oft eine Kammer an, bzw. in der Außenwand des

Schmelzofens (Abkühlhafen). Heutige Temperöfen erlauben eine

elektronische Regulierung mit einem langsamen absenken der Temperatur. |

||

| transluzid:

durchscheinend |

transparent:

durchsichtig |

||

| Überfangglas: ein

Ü. besteht aus einer farbigen Außenwand, die

über einer inneren

farblosen liegt oder umgekehrt. Überfangglas ist meist geschliffen. |

Uranglas wurde vermutlich

von Josef

Riedel in Nordböhmen erfunden, der zwei Arten dieses Glases mit dem

Namen seiner Frau benannt hat (vgl. Annagelb und Annagrün). Das

früheste datierte Glas aus Uranglas trägt die Jahreszahl 1834 und

befindet sich in der Sammlung Lesser in Karlsruhe. |

||

| Waldglas:

durch eisenhaltige Rohstoffe grünlich oder bräunlich gefärbtes Glas,

das oft auch Spuren von Verunreinigungen erkennen lässt. |

Wannenöfen (Wanne): Meist

großvolumige Glasöfen der industriellen Massenproduktion, unterteilt in

Schmelzwanne und die Arbeitswanne mit Entnahmezone mit manueller oder

mechanisierter bzw. automatisierter Entnahme mittels Speisevorrichtung

zur weiteren Verarbeitung. Der Vorteil der gegen die aggressive

Schmelze hervorragend ausgekleideten Wannenöfen liegt darin, dass sie

gegenüber den herkömmlichen Hafenöfen eine kontinuierliche Produktion

in großen Stückzahlen ermöglichen, weil sie nahezu ununterbrochen in

Betrieb bleiben. |

||

| Zinnasche

(Zinnoxyd): ergibt als Beimischung zum Gemenge bzw. Glasschmelz eine

weiße Trübung. |

Zinnpolieren: Polieren von

Glas mit

Flächenschliff auf einer Zinnscheibe. |

||

| Zwinkerschere: aus einem

Stück

gearbeitete, metallene Schere zum Abtrennen und Formen der

aufgenommenen Glasmasse. |

|||

Fotos © Copyright: O. Rapp Quellen: Dönch, Udo: Das Stangenglas und seine Weiterverarbeitung, Zwiesel 1972 Gangkofner, Ilsebill: Aloys F. Gangkofner - Glas und Licht -, Prestel Verlag München 2009 Museum für Kunsthandwerk Frankfurt am Main, Europäisches und Außereuropäisches Glas, Frankfurt 1973 Nachtigall, Walter u.a.: Glas, Verlag der Wirtschaft, Berlin 1988 Spiegel, Walter: Farbenglas und Überfang, Antiquitätenzeitung 2005 Nr. 13 Vierke, Ulf: Die Spur der Glasperlen, Bayreuth 2006 |

|||